沿岸水体温室气体排放

研究背景:

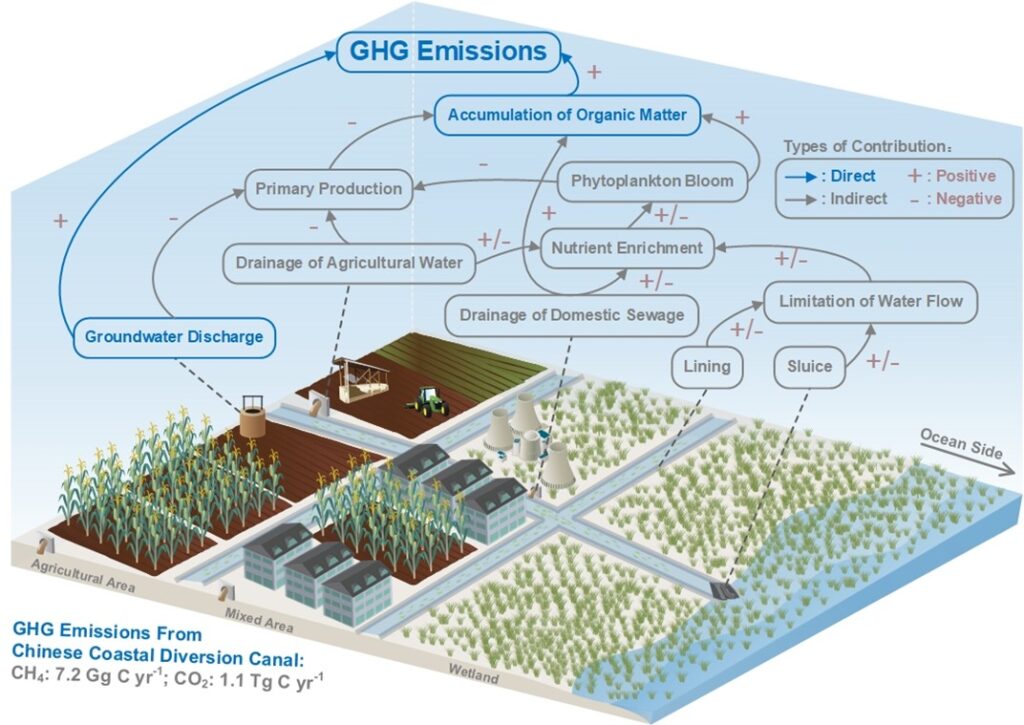

温室气体(GHG)排放在气候变化过程中起到了重要的作用,而水生生态系统的温室气体排放是全球碳循环过程的重要组成部分。由于时空的异质性,不同水体的GHG排放机制和通量存在显著差异。与此同时,沿岸地区作为人类活动最剧烈的区域及陆-海物质交换的关键界面,其水生生态系统GHG排放过程更加复杂。近年来,水渠被证明是重要的温室气体排放热点,沿岸分水渠承担了水资源调度的功能,受到水利工程、农业灌溉、工业废水及生活污水排放的影响,其生物地球化学过程必然区别于其它生态系统。因此,有必要探究沿岸分水渠温室气体排放对全球碳收支的贡献。

研究区概况:

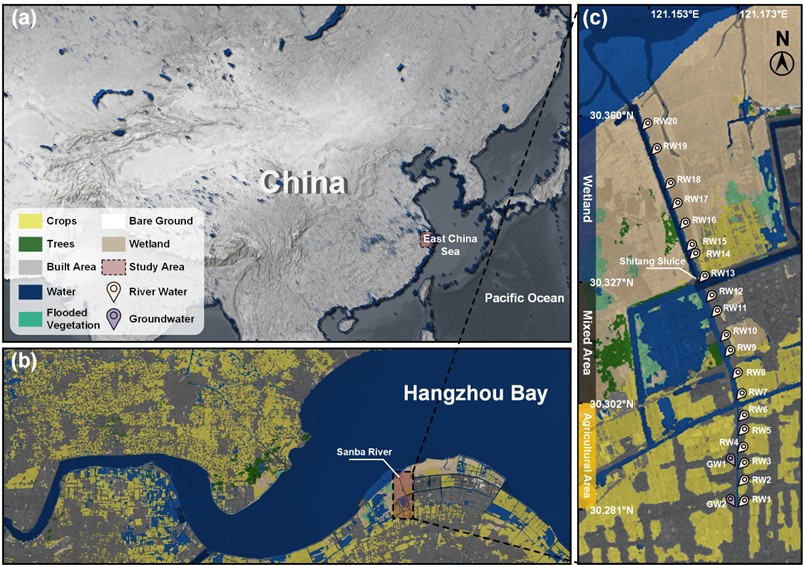

研究区位于杭州湾沿岸,慈溪市三八江,全长6.48公里,该地区属亚热带季风气候,年降水量1658毫米,平均气温17.3℃。研究区按照土地利用方式分为三个渠段:上游以农业用地为主,专门种植水稻和蔬菜。中游向下游过渡,以养殖池塘和城市建成区为一体。河口末端过渡为滨海湿地,主要分布碱蓬、芦苇、互花米草等植物。

结果与讨论:

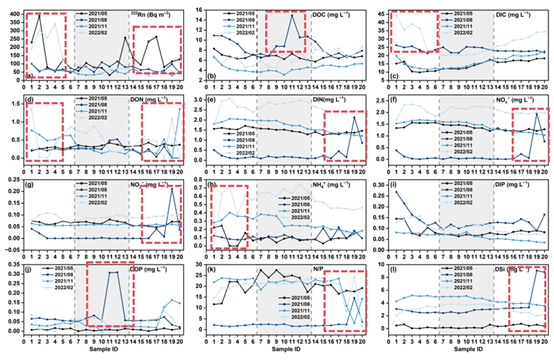

研究区生物地球化学参数表现出了明显的时空分布差异。从时间尺度上看,DOC、DIC及营养盐等生源要素表现出了明显的季节性差异;从空间尺度上看,所有数值上的波动都限制在各自的渠段内(图2)。这意味着土地利用方式的变化改变了不同渠段内的生物地球化学过程。

为了给出在全球尺度上,各无氧呼吸过程的等价碱度生产速率的估计,计算了第一分位数、中位数、第三分位数、算术平均值和几何平均值(图4)。其中,中位数和几何平均值吻合,代表了数据集的整体分布。基于二者的范围,估算了反硝化作用、锰异化还原、铁异化还原、硫还原(生成AVS)和黄铁矿生成的等价碱度生产速率(mmol m-2 d-1)分别为0.46–0.60, 1.52–2.58, 5.22–8.30, 6.22–6.50以及30.6–38.2。

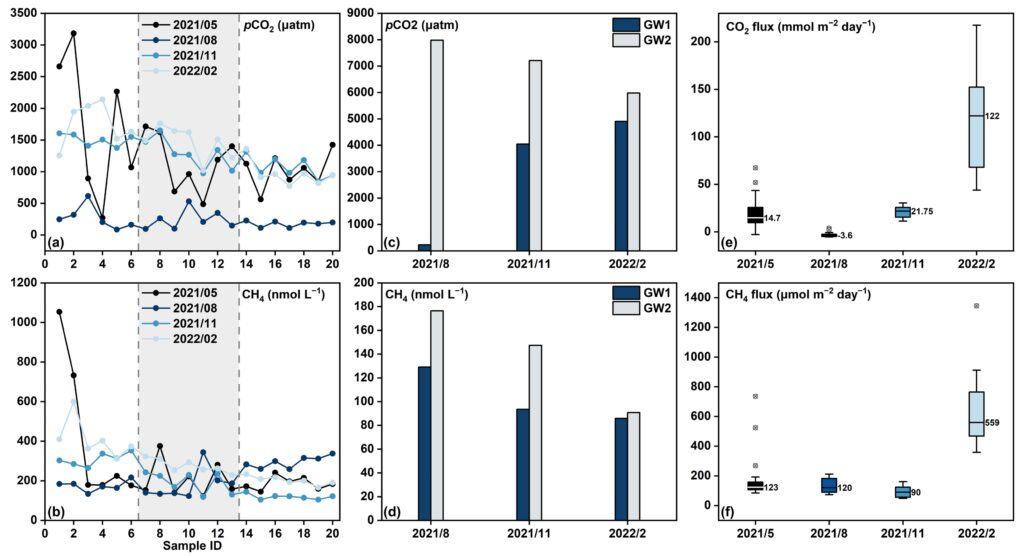

研究区GHG浓度同样表现出了明显的时空差异(图3a,b)。此外,从地下水到地表水存在明显的CO2和DIC的浓度梯度(图3c,d)。而GHG通量表现出了明显的季节性差异(图3e,f)。

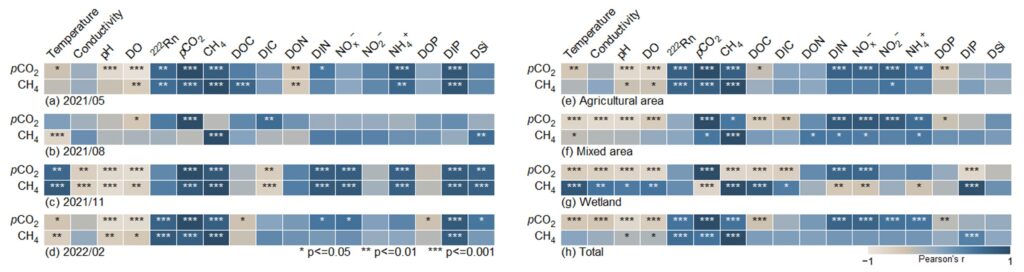

为探究不同参数对研究区GHG排放机制的影响,我们对GHG与其他生物地球化学参数进行了皮尔逊相关性分析(图4)。结果表明:1.地下水对温室气体排放的贡献受到农业对地下水的季节性需求影响;2.富营养化促进了浮游植物爆发,浮游植物爆发在夏季促进初级生产,而秋冬季节植物死亡累积大量有机质促进了GHG的排放。3.浮游植物的命运调控了温室气体排放通量的季节性变化。

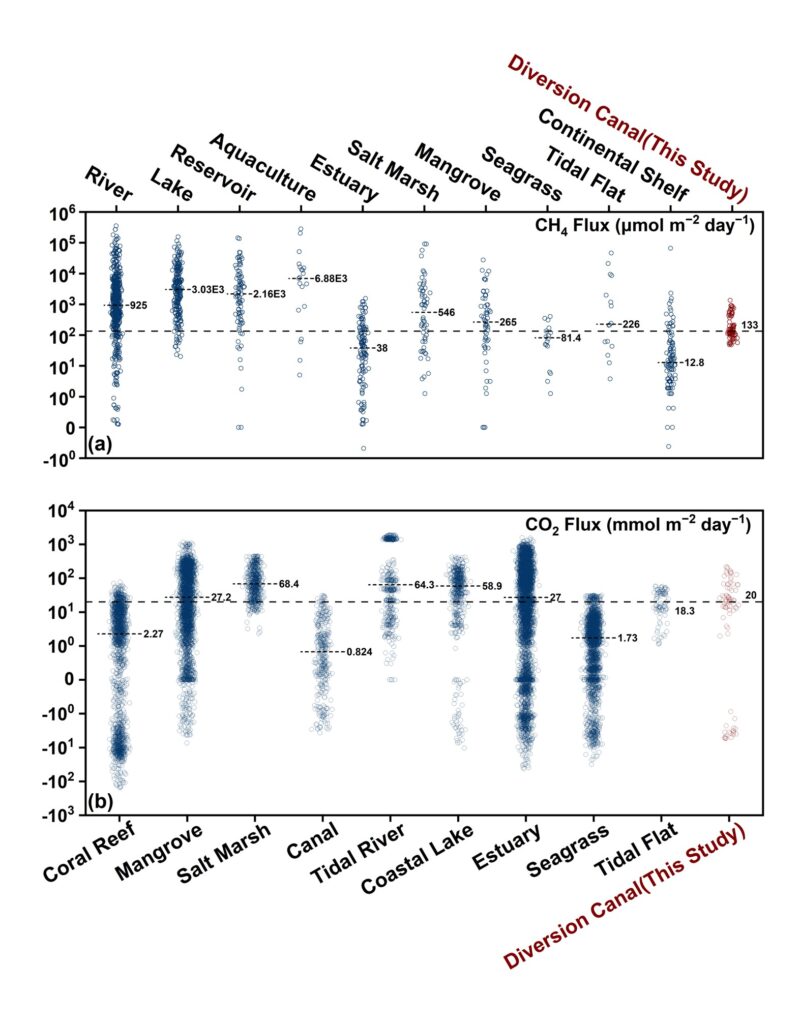

我们将研究区温室气体排放通量与全球其他水生生态系统进行了对比。结果表明:CH4通量的中位数(133 μmol m−2 day−1)介于海草(81.4 μmol m−2 day−1)和潮滩(226 μmol m−2 day−1)之间,与红树林(265 μmol m−2 day−1)和盐沼(546 μmol m−2 day−1)处于同一数量级(图5a)。CO2通量的中位数(20 mmol m−2 day−1)介于潮滩(18.3 m−2 day−1)和河口(27 mmol m−2 day−1)之间,与红树林(27.2 mmol m−2 day−1)、盐沼(68.4 mmol m−2 day−1)和沿海湖泊(58.9 mmol m−2 day−1)处于同一数量级(图5b)。

结论:

在本研究中,我们描述了生源要素的时空分布差异,分析了GHG排放的驱动力及其时空格局,并量化了在土地利用背景下的GHG排放通量。 值得注意的是,沿岸分水渠的生物地球化学过程与其他水生生态系统有着显著的区别。生源要素的时空差异导致GHG排放的量化存在更大的不确定性。在碳收支核算中,若忽略土地利用变化及水体流经的景观,量化结果可能会与实际值相差一个数量级以上。此外,根据估算,沿岸分水渠GHG排放量已经超过了部分沿海GHG排放热点,因此迫切需要进行更深入的研究。