亚热带多物种盐沼中间隙水的蓝碳输出与温室气体排放

研究背景:

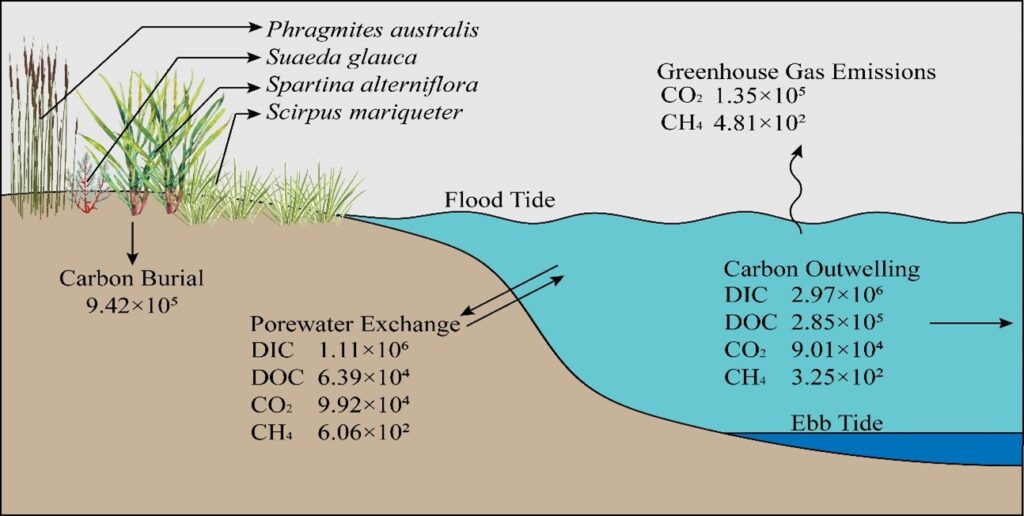

植被盐沼是具高碳储量和强碳封存能力的重要沿海蓝碳生态系统。通过盐沼植被光合作用固定的二氧化碳可以被储存在有机体中,然后埋藏于沉积物。部分埋藏的碳被转化为DIC,DOC以及温室气体(如CO2和CH4),并通过间隙水交换过程输入到近岸海水中。而盐沼中的植物多样性可能会潜在地影响碳埋藏以及碳通量。本研究将主要量化主要围绕多物种盐沼中间隙水交换主导的碳循环过程展开。

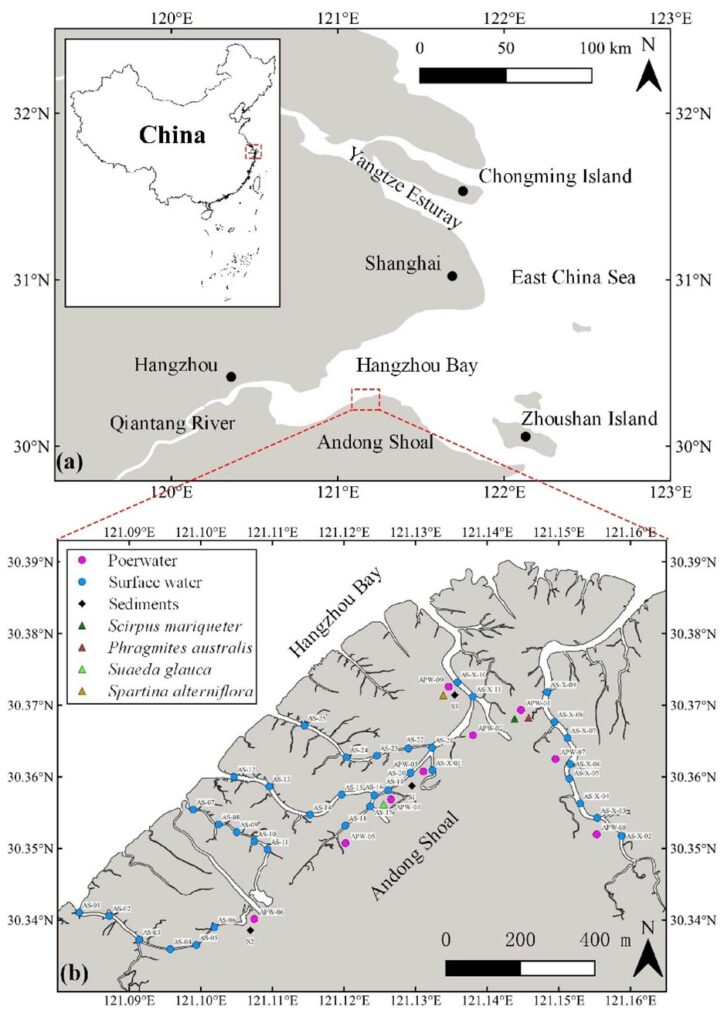

研究区概况:

研究区位于杭州湾南岸的庵东盐沼湿地。该地区属亚热带季风气候,受不规则半日潮影响。沿岸分布有海三棱藨草,碱蓬、芦苇、互花米草等盐沼植物。我们在该盐沼湿地进行了地表水、间隙水、沉积物以及植物的大面采样,并通过同位素示踪技术进行碳溯源以及量化间隙水交换过程中的碳通量。

结果与讨论:

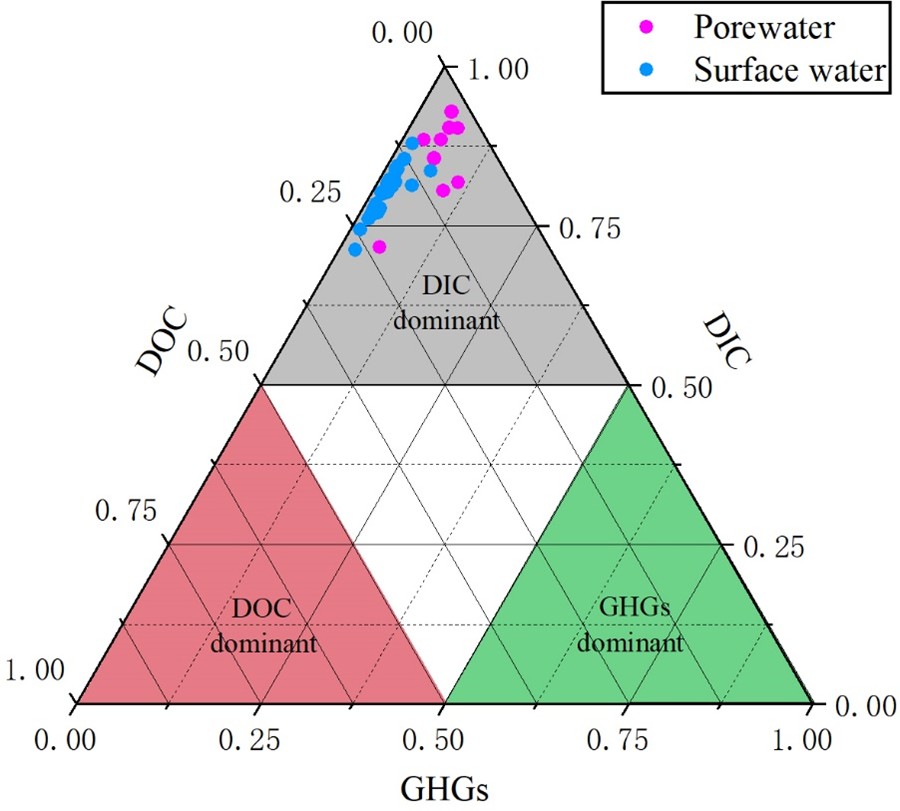

地表水与间隙水中,DIC均为主要碳形态,而DOC和温室气体含量相对较低。在此,硫酸盐还原以及黄铁矿生成等生物地球化学过程会将有机质转化为碳酸氢根,这同时也是DIC的主要成分。

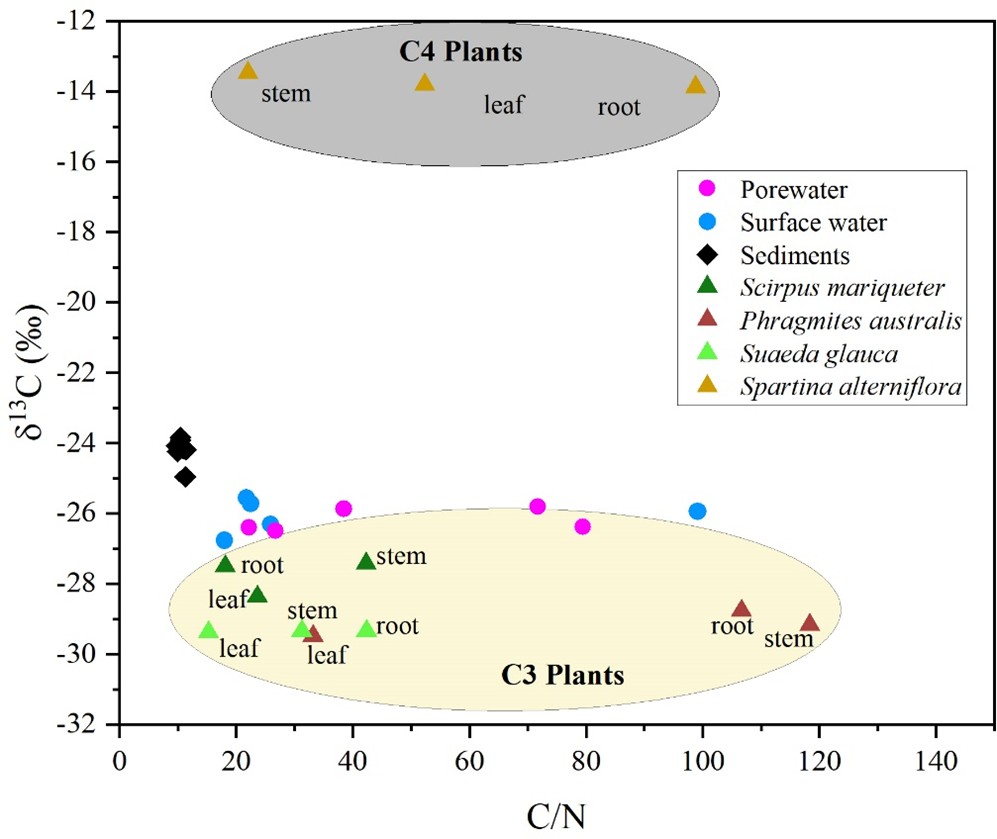

通过稳定碳同位素(δ13C)示踪,沉积物和水体DOC的主要来源为C3植物含三棱藨草。

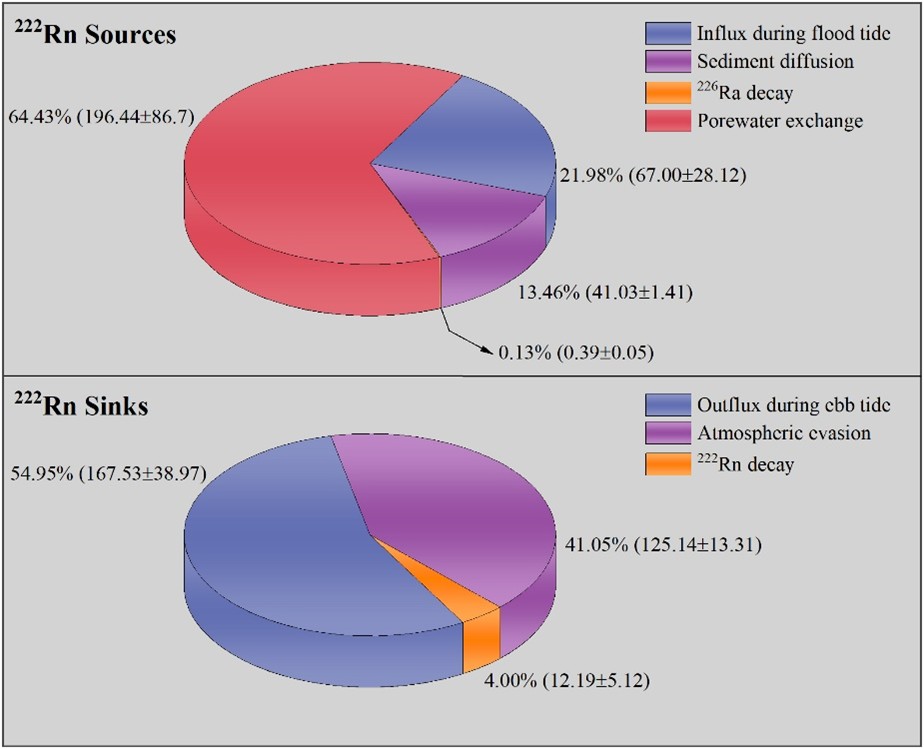

通过量化地表水中的天然放射性同位素222Rn的源汇项,建立质量平衡模型,由此可得到间隙水交换过程对地表水输入的222Rn通量。根据间隙水与海水端元,估算间隙水交换速率为5.60±2.78 (cm d-1)。

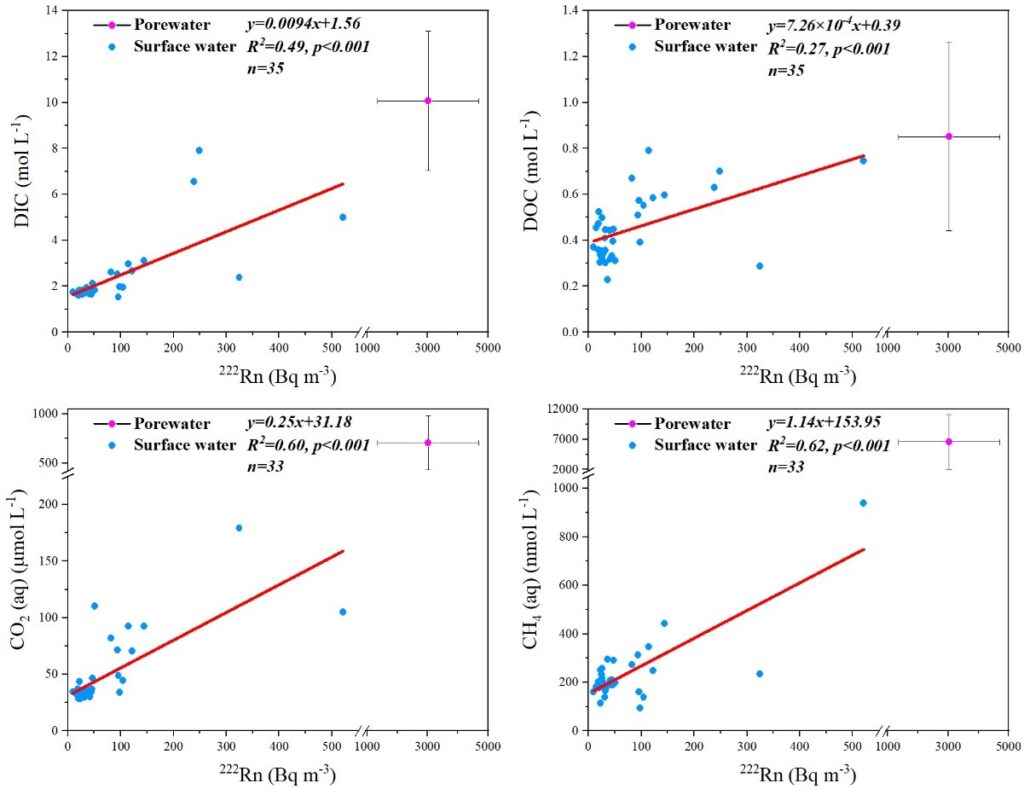

将地表水中的222Rn和各形态碳进行相关性分析,发现均为正相关。同时,间隙水中的Rn和各形态碳的含量显著高于地表水。因此,可依据由222Rn推算出的间隙水交换速率量化这一过程中各形态碳的通量。

结论:

虽然杭州湾南岸经历过互花米草入侵,但其对于碳循环过程带来的影响并不显著。源自盐沼间隙水的DIC通量和DIC横向输出分别是碳埋藏通量的1.2倍和3.2倍。因此在该多物种盐沼中,与间隙水交换相关的碳输出可认为是一个重要的长期碳汇。尽管与DIC相比,温室气体(CO₂和CH₄)在碳通量中占比较小,但间隙水交换的温室气体将通过水-气界面进入大气,可抵消盐沼碳埋藏的16%。在全球气候变化的背景下,该研究主要强调盐沼生态系统中的间隙水交换作用可作为一个重要的蓝碳汇过程,并为盐沼生态系统的保护和修复的意义提供了科学依据。