微塑料在海岸带生态系统(盐沼)中的分布与传输机制

研究背景:

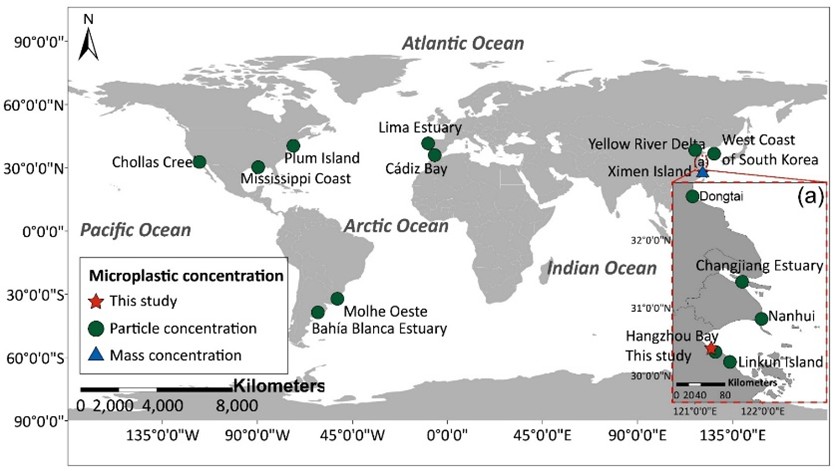

微塑料(NMPs,≤5 mm)在海洋环境中广泛存在,并通过河流输入、污水排放等途径进入近海生态系统,对生物和生态环境构成严重威胁。现有研究多集中于开阔海域,而位于海陆交界的盐沼湿地作为重要的蓝碳生态系统,其NMPs污染特征及生态影响仍缺乏系统研究。目前,NMPs的量化主要依赖颗粒数量浓度(图1),但由于微塑料密度和尺寸的差异,基于数量推算质量浓度存在较大不确定性。盐沼湿地具有较高的沉积物捕获能力,植被(如芦苇、互花米草等)可能通过改变水动力条件影响NMPs的沉降和埋藏。此外,盐沼作为高效的碳汇,其沉积物中的有机碳可能包含人为来源的塑料碳,但目前尚不清楚NMPs在盐沼碳储存中的占比及其生态影响。因此,建立可靠的NMPs质量浓度分析方法,并探究植被对NMPs分布的调控机制,对评估滨海湿地的微塑料污染及其对蓝碳功能的影响具有重要意义。本研究旨在填补这一空白,为滨海湿地生态保护和微塑料管控提供科学依据。

研究区概况:

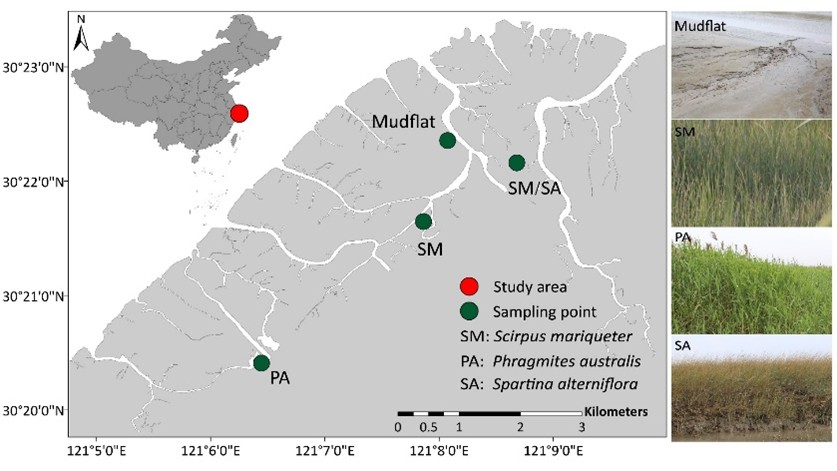

研究地点在庵东浅滩,庵东浅滩位于中国东海岸杭州湾南部,靠近浙江省宁波市(图2)。该区域被三种主要的耐盐植物所占据,分别是海三棱镳草(SM)、芦苇(PA)和互花米草(SA)。在2010年至2018年期间,研究区域的盐沼向海扩展明显,距离约为2.5-3 km。庵东浅滩是一个以钱塘江为主要泥沙来源的潮滩。从钱塘江到沿海海洋的NMP通量估计为2831吨/年。

结果与讨论:

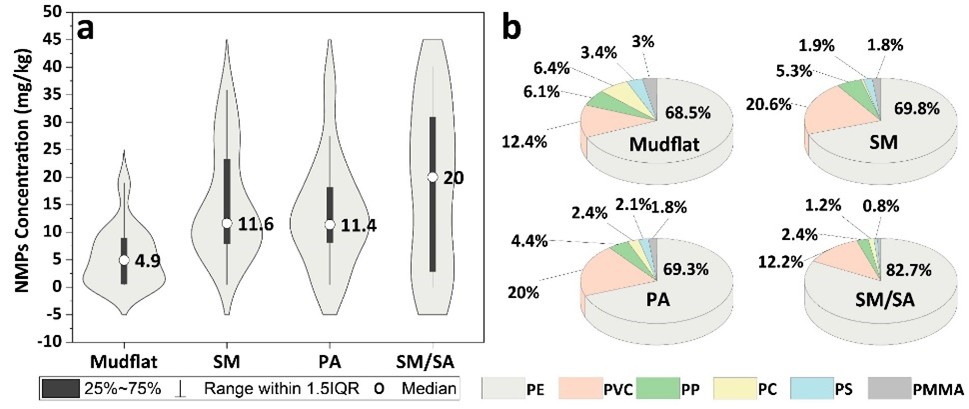

本研究分析了盐沼沉积物中六种主要微塑料(NMPs)的质量浓度分布特征。结果显示,植被覆盖区域的NMP浓度显著高于无植被光滩,其中混合植被区(SM/SA)浓度最高(18.5 mg kg⁻¹),单一植被区(SM和PA)次之(14.5和13.3 mg kg⁻¹),光滩最低(5.4 mg kg⁻¹)(图3)。这一差异证实了盐沼植被在截留微塑料方面的重要作用,其机制可能包括植物叶片附着、减缓水流速度促进沉降等。在微塑料组成方面,聚乙烯(PE)在所有采样点均占绝对优势,占比达68.5%-82.7%。考虑到PE密度低于水,其高占比进一步凸显了植被对微塑料的截留效应。聚氯乙烯(PVC)是第二主要成分,占比12.2%-20.6%,其余塑料组分占比均低于10%。本研究首次基于质量浓度揭示了盐沼植被对微塑料分布的影响模式。

垂直分布特征分析

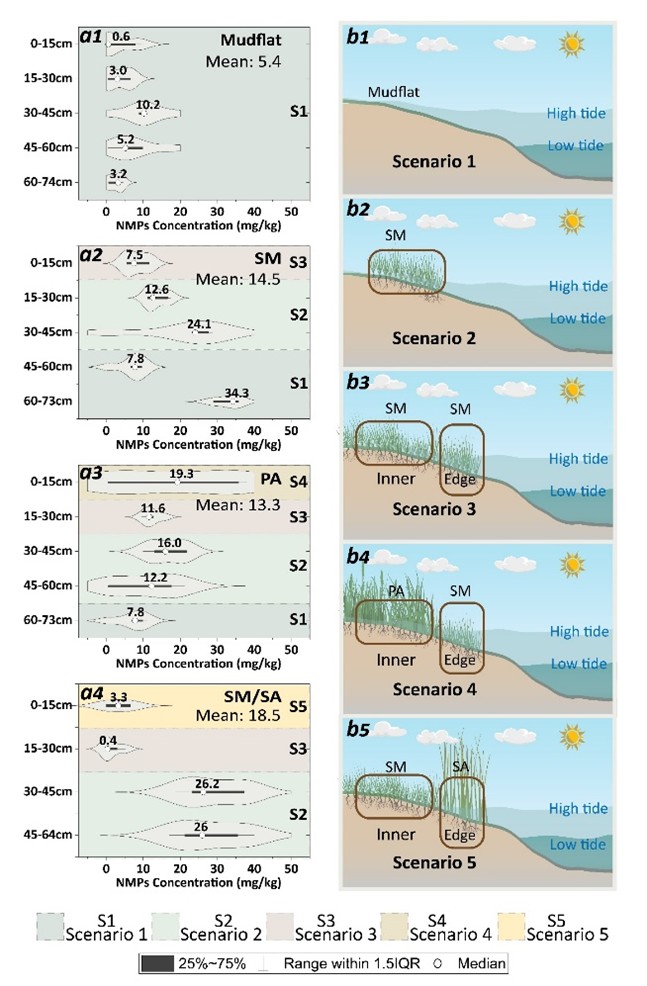

研究结果显示,所有采样点的微塑料(NMPs)浓度均随沉积深度呈现显著变化。值得注意的是,与植被覆盖区域相比,光滩采样点的浓度变化幅度相对较小。通过结合沉积年代数据对NMP沉积历史进行重建发现,研究区域的沉积速率约为4.96 cm/年,记录的沉积历史可追溯至约15年前。在此期间,植被演替过程对NMP的截留和沉积产生了重要影响。

植被演替情景构建

基于长期观测数据,本研究识别出五种典型的植被演替情景:(1)无植被光滩;(2)先锋植物海三棱藨草(SM)的早期定殖;(3)SM群落向海扩张;(4)向陆一侧芦苇(PA)群落的发育;(5)外来种互花米草(SA)的入侵及其斑块的形成。虽然各采样点当前对应特定演替阶段,但其局部条件随时间推移已发生显著变化。例如,SM采样点在10年前仍为光滩环境,而植被界线经历了向海扩张的过程(图4)。

作用机制讨论

研究发现,不同植被类型对NMP的截留效率存在显著差异。SM作为先锋物种,主要通过促进沉积环境改变来增强NMP滞留;PA植物则依靠其形态优势维持截留能力;而入侵种SA则因其特殊的生长特性(更高的株型和更密的植被结构)表现出最强的拦截效果。值得注意的是,植被的空间分布同样影响显著,向海侧植被斑块的存在可能改变NMP的传输沉积路径,从而影响内陆采样点沉积剖面的沉积模式。

未来预期

盐沼是复杂的生态水文系统,其中NMP的运输和沉积受到植被、潮汐和许多其他驱动力的共同影响。虽然我们的研究表明沼泽植物发挥了重要的拦截作用,但需要进一步的研究来了解各种NMP运输和沉积过程之间的耦合关系,以及由此导致的NMP在盐沼中的积累和分布。NMP作为污染物,可以对沼泽生态系统产生影响,影响碳循环、植物生长、大型动物、生物多样性和整体生态系统健康。需要进一步的工作来研究NMP污染对沿海生态系统的生态影响。此外,有必要对全球盐沼沉积物中NMP质量浓度进行更广泛的测量,以制定海洋塑料污染和人为碳储存的全球质量平衡预算。